Il quadro storico

L'Età Medievale

La pagina è in fase di sviluppo e pertanto forma e contenuti potrebbero non essere definitivi.

Se per la colonia romana di Julia Augusta Taurinorum le fonti consentono di confermare l’esistenza di una rete idraulica, senza tuttavia permetterne una descrizione dettagliata, per l'epoca medievale si può delineare un quadro d'insieme, ma rimane difficile tracciare una mappatura precisa e completa dei canali e delle bealere torinesi a causa della scarsità della documentazione e dell’assenza di una cartografia coeva. Centrale fu, in questo contesto, fu il ruolo della Bealeria Coleasche.

Ultimo aggiornamento: 07/01/2026

Contenuti

1. L'eredità romana

La colonia di Julia Augusta Taurinorum disponeva certamente di strutture idrauliche. L’agricoltura irrigua e la centuriazione delle campagne si avvalevano necessariamente di opere di captazione, regolazione, distribuzione e smaltimento delle acque, mentre filari di alberi, rogge e strade interpoderali delimitavano le proprietà. (Cfr. L'Età Romana) In città, la pulizia delle abitazioni e delle strade, le terme e le fontane pubbliche e private implicavano a loro volta l’approvvigionamento idrico, forse garantito da un acquedotto. Tuttavia, a fronte di un quadro generale verosimile, i ritrovamenti archeologici e le fonti scritte non consentono di aggiungere molto alla postulata esistenza di un tale sistema d'acque.

Declino e riorganizzazione del sistema idrico

Con la fine dell’Impero e il declino della colonia, questa rete idrica andò in rovina: le canalizzazioni si interrarono e le opere di regolazione e controllo caddero in disuso. Il collasso del sistema delle acque fu al tempo stesso conseguenza e moltiplicatore della crisi politica, economica e demografica altomedievale. Gli effetti su un paesaggio agrario in gran parte artificiale che richiedeva una costante cura per la sua conservazione furono disastrosi. Grandi superfici di terra fertile e coltivata vennero abbandonate, e arativi e vigne furono sostituiti dai boschi. I cedimenti degli argini dei corsi d'acqua, aggravati dalla maggiore piovosità e dalla fine dei lavori di mantenimento e regimentazione, furono all’origine della diffusione di paludi e acquitrini.

Continuità e recupero del territorio

Le tracce, ipotetiche, del rapporto tra il paesaggio romano e medievale si affidano alla conformazione del territorio e alla tendenza alla conservazione, a scala locale, dei tracciati di strade e canalizzazioni. Tuttavia, l’ipotesi di una continuità del quadro territoriale tra le due epoche è generalmente accettata. Si ritiene infatti che le distruzioni, la scomparsa degli insediamenti, l'arretramento delle pratiche agricole e il riaffermarsi della boscaglia, dell’incolto e delle paludi — avvenuti nei secoli bui della decadenza imperiale, delle invasioni barbariche e dell’alto Medioevo — compromisero, ma non cancellarono del tutto la precedente organizzazione delle campagne; e che i resti di cascinali e ville rustiche romane, gli alvei abbandonati e le strade, furono recuperati dall’opera di riorganizzazione successiva all’anno Mille, contribuendo alla ripresa dell'economia e al ritorno di un’agricoltura razionale.

Continuità delle reti idriche?

Il nesso tra le reti idriche romana e medievale è plausibile. Tale congettura pare rafforzata dal principio di inerzia del paesaggio agrario, secondo cui, una volta fissate, certe forme tendono a conservarsi anche quando vengono meno i rapporti e le condizioni tecniche, economiche e sociali che ne sono all'origine; perlomeno fino a quando nuovi e decisivi cambiamenti non le sconvolgano e le cancellino definitivamente. (1.1) Tale fenomeno trova una conferma nel caso torinese, dove lo sviluppo umano si è intrecciato con vincoli ecologici di natura geomorfologica e idrologica rimasti stringenti e invariati nel tempo. Nella fattispecie, il digradare regolare del piano da ovest verso est e la presenza di un fiume come la Dora Riparia, favorevole alla creazione e il deflusso di derivazioni artificiali ne costituiscono un esempio.

Questa persistenza è stata indagata da A. Cavallari Murat — ipotizzando che canali e bealere romani alimentati dalla Dora Riparia, con punti di presa e tracciati a noi noti, siano sopravvissuti dall’età medievale fino a tempi assai recenti — senza produrre esiti soddisfacenti. La ricerca è stata condotta sovrapponendo la maglia teorica delle centuriazioni alle carte topografiche dello Stato Maggiore dell’Esercito Piemontese del 1854 e alle odierne fotografie aeree. Il lavoro ha risentito sia dello stato delle conoscenze circa il reticolo idraulico delle due epoche, sia dei limiti delle tecniche e degli strumenti di indagine del tempo. (1.2) Sarebbe quindi interessante disporre dei risultati ottenibili con gli strumenti attuali delle ricerca territoriale, e in particolare del sistema informativo geografico (GIS). Recenti studi condotti da S. Caranzano sulla continuità dell’antica centuriazione romana nei disegni del territorio dei secoli successivi hanno prodotto risultati interlocutori ma incoraggianti. (1.3) In definitiva, l’attribuzione di un’origine romana — almeno in parte — al sistema idrico medievale è ipotizzabile su basi speculative o indiziarie, ma la mancanza di prove la riduce a semplice suggestione non dimostrabile in concreto.

note 1 __________________________________________

(1.1) Cfr. E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Ed. Laterza, Bari, 1961.

(1.2)Cfr. Forma urbana ed architettura nella Torino barocca: dalle premesse classiche alle conclusioni neoclassiche, a cura di A. Cavallari Murat, Vol. I, Torino, UTET, 1968, p. 361-369.

(1.3) Cfr. S. Caranzano, La centuriazione di Augusta Taurinorum: “nuovi” dati dal territorio, Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, Anno 156, n° 2-3 - dicembre 2023, pp. 9-17, e, dello stesso autore, Survey nella centuriazione di Augusta Taurinorum (Alpignano, Collegno, Druento, Pianezza, San Gillio), in “Ad Quintum – Archeologia del Nord-Ovest" n° 11 Gennaio 2022 (anno LI), pp. 52-117.

Sulle fonti, sul metodo e sui risultati

Tra assenza di fonti e prime menzioni

«Non v'è dubbio che lo studio dei secoli anteriori al Trecento presenti a Torino una particolare difficoltà, poiché alla scomparsa delle testimonianze materiali si accompagna la mancanza delle ricche serie documentarie dei secoli successivi». L'osservazione risulta ancor più calzante per un tema specialistico come quello delle derivazioni idrauliche, per il quale le fonti risultano particolarmente parche. (a) Le prime menzioni relative a questioni d’acqua provengono dai cartari delle grandi istituzioni religiose e riguardano la compravendita o l'accensamento di mulini e gualchiere (b). Tali atti, tuttavia, si limitano ad attestare la concessione di impianti — spesso collocati direttamente sui fiumi o a breve distanza — e riportano solo rari riferimenti alle canalizzazioni che li alimentavano. (Cfr. I molini di Dora) Anche le sporadiche e fugaci menzioni di generici elementi idraulici dei primi due secoli dell'era volgare non consentono di formulare ipotesi sul sistema idraulico torinese nel periodo in cui esso ha avuto origine, lasciando il quadro delle conoscenze sostanzialmente ignoto.

Sfide e implicazioni della documentazione

La documentazione diventa più ricca a partire dal Trecento, secolo su cui si focalizza questa ricerca. Gli Ordinati, ossia i verbali delle sedute degli organi collegiali del Comune, forniscono informazioni regolari sulla vita economica, politica e sociale cittadina a partire dal 1325. Sebbene incomplete, (c) queste serie risultano fondamentali per lo studio della gestione del territorio e delle acque. Informazioni di natura topografica, sono ricavabili inoltre da un discreto corpus di atti notarili e, dal 1349, dai Consegnamenti di case e beni (ovvero dagli estimi catastali), utili soprattutto per le notizie desumibili dai confini delle proprietà.

La debolezza e i problemi di interpretazione tipici delle fonti medievali hanno condizionato i risultati della ricerca. Le difficoltà sono derivate dall'incompletezza nella stesura degli atti, dal loro reperimento e da problemi di leggibilità e conservazione dei materiali. Anomalie, errori, omissioni e variazioni linguistiche, dovute anche alle peculiarità espressive dei singoli redattori, sono state frequenti; così come le imprecisioni grammaticali e sintattiche e l’abbondanza di espressioni idiomatiche — talvolta umoristiche e in forme sincretiche latino-dialettali — di non facile interpretazione. Molti nomi di persone e luoghi, comuni all'epoca, sono andati perduti, complicando identificazioni e collocazioni. Anche il potenziale euristico della toponomastica, pur rimanendo una risorsa preziosa per la ricomposizione territoriale, non ha sempre prodotto i risultati attesi.

Una riflessione generale riguarda le aspettative e l'approccio del ricercatore, in particolare il suo desiderio — a volte quasi "disperato", data la scarsità di dati — di attribuire un senso e una collocazione a ogni singola, pur minima e incerta, tessera del mosaico. Tale approccio, tipico del mondo odierno in cui ogni cosa è codificata e definita nel dettaglio, si è scontrato con la realtà di un’epoca in cui le conoscenze comuni e condivise non richiedevano troppo rigore nell’uso e nella registrazione di toponimi e antroponimi, e le varianti non suscitavano né problemi né sorpresa.

Questioni di documentazione e toponomastica

A queste problematiche non è sfuggita l'attribuzione degli idronimi. La complessità ha riguardato in primis le canalizzazioni minori e le rogge irrigue, in genere associate in modo sbrigativo ai nomi dei proprietari dei fondi, ma neanche quelle principali ne sono state esenti. La toponomastica di canali e bealere, non solo in epoca medievale, non è sempre univoca: i loro nomi talora si confondono o si sovrappongono, e gli errori topografici — come l'estensione del nome di una parte al tutto — sono piuttosto frequenti. Ancora una volta, la ricerca di coerenza e precisione assoluta — disattesa a volte persino nel singolo documento — appare una necessità classificatoria odierna più che un'esigenza dello spirito, dei metodi e degli strumenti della burocrazia medievale.

Si noti che, nonostante il ruolo economico e la rilevanza per la visione collettiva del territorio, le bealere non rientravano tra gli elementi di prestigio e i simboli del potere. È dunque plausibile che gli scavi e le aperture siano avvenuti informalmente, senza intitolazioni, celebrazioni o particolari cerimonie. E di conseguenza, che i loro nomi si siano formati lentamente in virtù di relazioni e consuetudini delle comunità, a partire da quelli dei finanziatori, delle località di presa, o di altri elementi, tramandandosi poi per tradizione orale, con le inevitabili incertezze e fraintendimenti.

Anche in epoche più recenti, nelle campagne, e dove le relazioni si esaurivano in aree circoscritte, troppe precisazioni erano superflue: in una certa parte del contado, ad esempio, 'la "bealera", o il "ponte” erano quelli noti a tutti e non richiedevano altre specificazioni. Anche negli Ordinati, questi termini possono comparire senza alcun nome associato, suggerendo che fossero riferiti a opere di rilievo, menzionate, quindi, in modo solo apparentemente generico. Infine, la poca dimestichezza con le specificità del territorio degli scrivani e della burocrazia municipale non hanno aiutato le interpretazioni.

In questo contesto, lo studio delle canalizzazioni torinesi di epoca medievale consente di delineare un disegno complessivo della rete idraulica, attendibile nelle sue linee generali, ma non una mappatura precisa di ogni tracciato.

Un'inferenza cartografica

La cartografia è uno strumento indispensabile dell'analisi territoriale; tuttavia, di "geografia" nel senso pieno del termine — cioè come "scrittura" e rigorosa descrizione della terra — si può parlare solo a partire dalla Rivoluzione scientifica del XVII secolo. Per il territorio torinese, purtroppo, non disponiamo di mappature anteriori a tale epoca. La più antica rappresentazione a noi nota — che costituisce anche la prima della rete idraulica — è il «Tipo dimostrativo del corso delle acque, che si derivano dalla Dora per la ficca Pellerina, si diramano per le vie di Torino, tra i limiti della strada di Grugliasco, i terreni del Valentino, la bealera di Vanchiglia, ed il ponte del parco sulla Dora» riportato nella fig. 2.3.

Tracciato da una mano anonima e attribuito alla prima metà del Seicento, il disegno è successivo di circa tre secoli al periodo considerato. Tuttavia, la naturale persistenza di elementi come strade e bealere e la generale lentezza della transizione dal paesaggio medievale a quello successivo, rendono ragionevole utilizzarlo per inferire il quadro trecentesco e colmare, almeno in parte, il vuoto della cartografia. Certamente, un metodo di indagine che utilizza fonti successive per ricostruire un periodo precedente non è privo di rischi. Nell'arco di tre secoli la società e l'economia possono aver subito cambiamenti così profondi da alterare significativamente il territorio. Si pensi, ad esempio, all’evoluzione delle coltivazioni e delle tecniche agrarie, e ai mutamenti delle dimensioni, dei confini dei fondi, nonché — nella fattispecie — alle trasformazioni urbanistiche di una Torino che si apprestava a diventare capitale. Questi effetti sono in larga parte “incontrollabili”, poiché la documentazione rende difficile stabilire con certezza cosa sia effettivamente cambiato e in che modo. La liceità di una simile proiezione retroattiva è tuttavia confortata dai buoni esiti ottenuti in passato. (d)

Nella mappa è evidente una rappresentazione simbolica di tipo medievale, basata su un linguaggio figurativo convenzionale e qualitativo più che su criteri metrici o proporzionali. A un primo sguardo, tali alterazioni possono farla apparire inattendibile: l’ampiezza della bealera principale, ad esempio, non è proporzionata rispetto alla Dora, e la superficie della sola Cittadella appare quasi pari a quella dell’intero abitato. Ignoriamo in quale misura l’autore possedesse nozioni di matematica e di cartografia scientifica, e se i criteri di equivalenza ed equidistanza gli fossero noti. Non sappiamo nemmeno se le distorsioni fossero intenzionali o per lui irrilevanti, né se l’intento fosse topografico o, più probabilmente, amministrativo. Tali osservazioni, però, non devono trarre in inganno: pur non consentendo di ricavare misure di superfici o di distanza, la lettura del territorio che ne emerge risulta coerente sia con le informazioni d'archivio, sia con le più affidabili mappature dei secoli successivi, e costituisce pertanto una base di lavoro accettabile.

Fig. 2.3 Il “Tipo dimostrativo del corso delle acque, che si derivano dalla Dora per la ficca Pellerina, si diramano per le vie di Torino, tra i limiti della strada di Grugliasco, i terreni del Valentino, la bealera di Vanchiglia, ed il ponte del parco sulla Dora” non è datato: è registrato nel 1648, ma restituisce lo stato del territorio, della città quadrata, della prima fortificazione moderna, delle attività produttive, della viabilità e del corso delle bealere antecedete di circa una ventina d'anni. Le canalizzazioni di probabile origine medievale sono evidenziate in turchese e le strade in marrone. La mappa conserva inoltre traccia di percorsi viari ormai abbandonati, che rappresentano un ulteriore motivo di interesse. Il disegno delinea una Torino in piena trasformazione. Sotto la dominazione francese, i borghi extraurbani medievali sono stati abbattuti, mentre insieme alla Cittadella imponenti bastioni — il Bastione di Santa Margherita, il Bastion Verde e il Bastion 'dilla Madonà — completano ora le difese di origine romano-medievale. A sud-ovest, la Cittadella domina il panorama, resa ancor più imponente dalle dimensioni vistosamente fuori scala. A sud sono abbozzati i primi isolati della "Città nova" lungo l’asse della via Nuova (l’attuale via Roma) deliberata nel 1620, ma non ancora piazza San Carlo, ancora privi di difese. Dalle porte cittadine si dipartono i grandi assi viari extraurbani, e dalla Porta Segusina, in particolare, le strade di Collegno e di Rivoli. Il territorio ha preso il nome di "Valdoco", toponimo che ha sostituito quello medievale di “Colleasca”, ed è costellato da cascine dai nomi oggi dimenticati. Non mancano infine elementi della geografia manifatturiera, come l'affaiteria e la sabbionera di Porta Palazzo e le fornaci di Valdocco.

La mappatura riguarda però principalmente la rete idraulica. Gli elementi di origine medievale sono facilmente riconoscibili, a partire dalla “ficca Pellerina”, con il suo “assoratore” (scaricatore). Il canale principale, pur non nominato, è la “bealera del Martinetto”, idronimo destinato a sostituire gradualmente il più antico di “bealera Colleasca”. Lungo il tracciato si notano il "martinetto da ferro" e il "molino del Martinetto", che stanno contribuendo al cambio di denominazione. A una distanza dalla città maggiore di quanto ipotizzato per il Trecento, ha origine la bealera del Fossato lungo, che si dirige verso il Po biforcandosi. Il ramo destro raggiunge i prati del Valentino, mentre il sinistro interferisce vistosamente con l’espansione urbana in atto. Il "canale della Porta Segusina" convoglia l'acqua in città attraverso un ponte canale gettato sul fossato delle fortificazioni. I molini della Città sono alimentati da una canalizzazione autonoma, derivata dalla Dora poco più a monte. Ma ciò che forse maggiormente risalta è la fitta rete di rogge e fossi che copre capillarmente le campagne, a testimonianza dell’importanza e dell’estensione assunte dalle irrigazioni. Altre canalizzazioni sono più recenti, come la “bealera dei Gesuiti” (in seguito nota come “bealera di S. Salvario e dei Borghesi”) e la "bealera nuova" che scorre a ridosso della cortina meridionale, fatta scavare da Carlo Emanuele I a vantaggio dei nuovi quartieri, sottraendo acqua alla città murata. Significativa è la traccia di una “rozza di S.M.”, che rimanda al canale del giardino reale (o meglio ducale) di Emanuele Filiberto. Un accenno così labile potrebbe giustificarsi con la committenza del disegno, e persino suggerirla, qualora fosse riconducibile alla Città di Torino, poco interessata a una canalizzazione del sovrano. L’epoca delle due bealere che si dipartono dalla Porta Segusina è incerta. La prima scorre nel fossato e funge da canale scaricatore per l’acqua che entra nell’abitato e, raccolti gli scoli urbani, termina nella "bealera di Vanchiglia", collettore generale degli scarichi urbani. La seconda, che sembra prolungare la bealera principale, scende verso Porta Palazzo, convergendo in parte nella “bealera dei Molini” e in parte in quella di Vanchiglia. I molini di Porta Palazzo sono mossi da una bealera propria derivata da una ficca collocata sulla Dora parecchio dopo quella della Pellerina.

Fonte: ASCT, CS 1977

note __________________________________________

(a) Cfr. A. Benedetto e M.T. Bonardi, Lo sviluppo urbano di Torino medievale, in "Paesaggi urbani dell’Italia padana nei secoli VIII-XIV", Bologna, Cappelli Editore, 1988, p 129. — Per un quadro dettagliato dell'economia torinese del Duecento, cfr. R. Bordone, Vita economica del Duecento, in G. Sergi (a cura di), Storia di Torino Einaudi, Vol. I , Torino, 1997, pag. 751 e segg.

(b) Le gualchiere, con la battitura meccanica dei panni-lana da cui si ottenevano feltri compatti ed impermeabili, erano parte di un ciclo produttivo basato sul lavoro a domicilio. Come quasi ovunque in epoca medievale, le produzioni tessili laniere rappresentavano la principale attività manifatturiera.

(c) La lettura degli Ordinati dei primi secoli, denominati Libri Consiliorum, richiede conoscenze paleografiche specialistiche. Fortunatamente, per quanto riguarda una larga parte del Trecento, l’Archivio Storico della Città di Torino ne ha pubblicata la trascrizione, rendendoli decisamente più accessibili. La raccolta non comprende soltanto i verbali delle sedute degli organi collegiali del Comune (Maggior Credenza, Minor Credenza, commissioni di sapientes con incarichi speciali…) ma anche documenti di altra natura che arricchiscono la mole delle informazioni disponibili. Tuttavia, la serie archivistica non è completa, poiché mancano i volumi di ventisette annate. Pertanto, sono effettivamente disponibili le seguenti scansioni temporali:

- Libri Consiliorum, I, 1325-1329

- Libri Consiliorum, II, 1333-1339

- Libri Consiliorum, III, 1342-1349

- Libri Consiliorum, IV, 1351-1353

- Libri Consiliorum, V, 1365-1369

- Libri Consiliorum, VI, 1372-1373

- Libri Consiliorum, VII, 1376-1379

- Libri Consiliorum, VIII, 1380-1383

- Libri Consiliorum, IX, 1384-13865

- Libri Consiliorum, X, 1387-1389

- Libri Consiliorum, XI, 1390-1392

(d) Cfr. A. Benedetto e M.T. Bonardi, Lo sviluppo urbano di Torino medievale, cit. — Confrontata con i Catasti trecenteschi e quattrocenteschi, la carta di Torino di Joan Carracha del 1572 — utilizzata dalla ricerca e anteriore disegno in questione soltanto per qualche decina d'anni — si è dimostrata un valido strumento per definire l'impianto urbanistico cittadino dei tre secoli precedenti.

2. Il quadro medievale

In Europa, lo sfruttamento dell’energia idraulica si diffuse lentamente a partire dall’Alto Medioevo. Fin dal VI secolo, la regola di San Benedetto considerava aquae et molendina essenziali per l’autonomia delle abbazie. Spesso furono proprio gli ordini monastici, soprattutto dopo l'anno Mille, a sviluppare i sistemi irrigui e ampliare gli spazi di un’agricoltura fino ad allora confinata vicino alle città. La diffusione della rete idrica accompagnò l’espansione delle superfici coltivate, in particolare del prato irriguo e dell’allevamento del bestiame, tipici della riconversione agricola del basso Medioevo. (2.1)

Prati e bealere tra Tre e Quattrocento

Concluso il lungo ciclo di espansione agricola del Duecento, il crollo demografico provocato dalle pestilenze del secolo successivo determinò nuovi e profondi mutamenti nei regimi alimentari e nell’uso e nella destinazione dei terreni nelle campagne. Superati i momenti più critici, a partire dalla seconda metà del XIV secolo, si assistette a una significativa espansione delle aree prative a scapito della cerealicoltura. La terra divenne meno scarsa in relazione ai bisogni della popolazione, e il calo della domanda portò all'abbandono delle terre marginali e meno produttive che in precedenza erano messe a coltura per sostenere un maggior numero di abitanti. Con meno bocche da sfamare, fu possibile destinare più terra al pascolo e all'allevamento del bestiame. La scarsità di manodopera determinò un miglioramento dei salari, che permise a più persone di accedere a cibi di miglior qualità e più vari, come carne, latte e formaggi, e in generale a un'alimentazione più varia e ricca. In questo contesto, l'irrigazione divenne un fattore chiave per la produzione e per la produttività del foraggio, poiché consentiva tre sfalci di fieno all’anno (a maggio, agosto e ottobre) rispetto agli uno o due dei prati asciutti. (a)

Nelle campagne torinesi

Questi fenomeni trovarono riscontro anche nelle campagne torinesi, dove si ebbero un diffuso spopolamento e una marcata contrazione delle aree coltivate, a partire da quelle di maggiori dimensioni e da quelle marginali. È altresì documentata la conversione a prato irriguo, che portò quasi al raddoppio delle superfici e al netto miglioramento della produzione di foraggi, accompagnato dallo sviluppo delle coltivazioni miste (alteno) e di quelle specializzate, come la vite. La disponibilità di foraggi favorì la diffusione dell’allevamento, orientato verso suini e ovini per i consumi alimentari, mentre ai bovini erano riservati i lavori agricoli e le attività di trasporto.

La crescita della superficie prativa non rappresentò un semplice mutamento colturale, ma contribuì ad attivare circoli virtuosi all'interno del sistema agrario. L’irrigazione consentiva, infatti, più tagli di erba e un impiego più intenso dei buoi, con un duplice effetto migliorativo: da un lato una maggiore disponibilità di concime, dall’altro una superiore capacità arativa. Al tempo stesso, i bovini — grandi consumatori di foraggio — richiesero superfici prative sempre più estese, rendendo necessario, e al tempo stesso sostenibile, e quindi lo scavo di nuove canalizzazioni.

Alla del periodo il processo di ristrutturazione e ricolonizzazione agraria appariva ormai concluso: le irrigazioni erano ormai diffuse in modo capillare, mentre le giornate di terra irrigua, il numero degli utilizzatori e delle proprietà raggiunte erano aumentati in misura considerevole, e il sistema idrico risultava sostanzialmente strutturato. Tali dinamiche apparivano irreversibili e ponevano le campagne in condizione di affrontare con maggiore resilienza le situazioni di crisi, senza che queste interrompessero i processi avviati.

note __________________________________________

(a) Cfr. A. Fiore, A. Poloni, L’economia medievale. Un profilo storico (secoli V-XV), Carocci Ed., Roma, 2024.

Due grandi bealere torinesi...

La Dora Riparia è considerata il fiume torinese per eccellenza. In epoca medievale dava origine alle due canalizzazioni che costituivano gli assi portanti del sistema idrico cittadino:

-

La bealeria Colleasche, spesso definita "magna", era la principale. Traeva origine dalla ficha Pellerine, lo sbarramento collocato ai confini metropolitani occidentali, e risaliva il terrazzo fluviale fino all'abitato. Ad essa erano collegate il canalis Portam Secusinam, che introduceva l'acqua all'interno dell'abitato, e il Fossatum longum, che costeggiava le mura a sud, sfociando nel Po. Da queste canalizzazioni si diramava una fitta rete di rogge e fossi che irrigavano le campagne verso Vanchiglia, il Valentino, S. Salvario e la Crocetta.

-

La bealerìa Molendinorum alimentava i mulini da grano e gli opifici situati fuori Porta Palazzo. Derivava dalla ficha molendinorum, eretta anch'essa sulla Dora, sebbene più a valle rispetto alla precedente, oggi nell’area di piazza Baldissera e del Fortino. Scorrendo prossima e parallela al fiume, dopo l’uso terminava nei prati di Vanchiglia. A partire dalla seconda metà del XV secolo, lungo una sua derivazione secondaria si insediarono le macchine idrauliche — ressie, molere, peste e battitoi — di quel nucleo protoindustriale destinato a svilupparsi nei secoli successivi attorno ai mulini.

Fig. 2.1 — Tracciati delle due principali canalizzazioni torinesi di epoca medievale: la Bealeria Coleasche e la Bealeria Molendinorum. (Il disegno è provvisorio, il corso della Dora risale alla fine del XV secolo, i tracciati di canali e strade sono semplificati e solo indicativi.

... e il restante sistema irriguo medievale

Nelle campagne, le acque delle bealere erano impiegate anche nei lavatoi e per le tradizionali funzioni rurali, come la pulizia delle stalle e l’abbeverata del bestiame, mentre l'uso domestico diretto era assai raro. In Torino contribuivano alla pulizia delle strade e alla bagnatura di orti e giardini e, fuori le mura, di prati e canaperie. Soprattutto a partire dal Quattrocento, furono sfruttate anche come fonte di energia per gli "ingegni" dediti alle lavorazioni manifatturiere.

L'uso alle acque del Po, della Stura e del Sangone era limitato dalla maggior distanza dalla città. I molini di Sassi, di proprietà dei canonici del Duomo, sono attestati fin dal 1047 e, sempre in epoca medievale, si ha notizia di un mulino degli Zucca e di un batenderium Cabureti, operanti entrambi sul fiume. Dal 1115, il monastero di San Solutore Maggiore beneficiava, per concessione vescovile, dei diritti di pesca e della facoltà di costruire mulini sul Po, da Testona alla confluenza con la Stura. (2.2)

Questi impianti non provvedevano tanto alle necessità della popolazione torinese, quanto piuttosto a quelle degli insediamenti sulla sponda destra del fiume, i quali, pur sotto la giurisdizione di Torino, godevano di autonomia e vita propria. I mulini fluviali erano ‘natanti’, cioè montati su pontoni, soluzione dovuta, sia alla possibilità di derivazione del fiume, sia per non ostacolare il passaggio delle barche.

Sebbene in epoca medievale la navigazione commerciale sul Po avesse una certa rilevanza, non ne sono rimaste tracce evidenti; le vie di comunicazione che interessavano Torino erano, in ogni caso, prevalentemente terrestri. (2.3) Anche le menzioni di portus, naves e naute si riferivano a semplici traghetti, anziché a veri approdi mercantili. (2.4) Questo tipo di attraversamenti erano diffusi su tutti i fiumi: ricorrenti sono, ad esempio, quelli di San Vito (sul Po) e di San Giacomo di Stura, oltre ovviamente a quelli sulla Dora.

Sovranità e gestione delle acque

La sovranità sulle acque era subordinata all’autorità dei Savoia — si vedano, ad esempio, le patenti del conte Amedeo VI (1360), del principe d’Acaja (1410) e del duca Ludovico (1454) — mentre l’apertura di nuove canalizzazioni era demandata a signori feudali, istituzioni monastico-religiose, consorzi di comunità locali o gruppi di medio-grandi proprietari riuniti per l’occasione, ossia a soggetti dotati delle capacità tecniche e finanziarie necessarie. (2.5)

Le bealere derivate dalla Dora in grado di irrigare le terre sul pianalto richiedevano interventi onerosi: la palizzata-diga di sfioro, i canali scaricatori come misura di sicurezza contro le piene, la chiusa d’imbocco e lo scavo di lunghi tratti d’alveo — talvolta in condizioni difficili, in galleria o muniti di opere di sostegno in legno o muratura. A ciò si aggiungevano l’acquisto dei terreni necessari e i permessi di passaggio nelle proprietà attraversate.

A fronte dei cospicui capitali investiti, le nuove opere idrauliche risultavano assai redditizie, purché il contesto socioeconomico consentisse pratiche agricole remunerative, come indicano gli aumenti dei fitti dei prati irrigui e delle ore d’acqua nel corso del Quattrocento. (2.6) (Cfr. scheda)

Alle origini del sistema idraulico extraurbano

Almeno dal XIII secolo i cartari vescovili e monastici documentano l’esistenza di canalizzazioni artificiali nell’area pedemontana torinese, in particolare nelle terre dell’abbazia di San Giacomo di Stura e nella zona di Settimo, irrigate dalla Stura di Lanzo. Per l’area attraversata dalla Dora Riparia le informazioni risultano invece meno circostanziate.

Dopo le positive dinamiche di crescita del Duecento, in linea con le tendenze generali del periodo, dalla seconda metà del secolo successivo la campagna torinese attraversa una fase di ristagno. Il calo demografico e le difficoltà provocate dalle ricorrenti ondate di pestilenza portano all’abbandono o all’uso estensivo delle terre, cosicché ampie aree rimangono incolte o destinate a usi comunitari, pascolo e bosco. Le grandi proprietà fondiarie, laiche ed ecclesiastiche, appaiono frammentate e non pienamente valorizzate, mentre le comunità rurali dispongono di margini ridotti per sostenere innovazioni e nuovi investimenti. (2.7)

Cronologia delle bealere

del circondario

Fig. 2.2 — Le date indicate sono ricavate dai titoli presentati dai consorzi di gestione alla Commissione Pernigotti nel 1840. Tali documenti potrebbero tuttavia celare una origine precedente, o attribuire una costruzione ex-novo a prolungamenti o rifaci-menti di opere preesistenti, ed è quindi possibile che alcune derivazioni siano anteriori agli anni qui riportati.

Tali condizioni di arretratezza, che perdurano fino alla prima metà del Quattrocento, si riflettono in un sistema irriguo debole e frammentato. Sebbene la sua antica presenza sia più che plausibile, le attestazioni documentarie risultano labili e sporadiche, spesso ricavabili solo da riferimenti indiretti. Con l’eccezione della bealera Colleasca, di probabile origine duecentesca, le derivazioni esistenti — forse ottenute dalle divagazioni secondarie dei fiumi tramite opere di presa semplici e talvolta posticce — rimangono limitate alle fasce più prossime agli alvei, le cosiddette "basse", e circoscritte al territorio comunale. A queste si aggiungono modesti corsi d'acqua detti rivi (rivum nelle fonti), generati da fontanili, ossia polle o sorgenti naturali affioranti non lontano dalle sponde. Le conoscenze si ampliano con le dichiarazioni catastali trecentesche, le quali sebbene i non consentano molto più della semplice attestazione di esistenza dei corsi d'acqua, confermano la crescita delle superfici irrigue lungo tutto il periodo, pur generalmente ancora in assenza di derivazioni di rilievo per lunghezza e portata.

Nel Trecento...

Lo spazio torinese di epoca medievale meglio documentato è l’Oltredora, ossia il territorio a nord della Dora Riparia, ampiamente analizzato dal Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5 di Torino. (2.8) Qui, fin dai Consegnamenti del 1363 si segnala la presenza di prati irrigui nella regione di confluenza della Stura e della Dora nel Po, dove la conformazione delle sponde facilitava l’adduzione delle acque. Nella zona di Burrono — nelle basse di Stura presso la confluenza — un rivum irrigava svariate decine dii giornate a prato. Altri terreni bagnati da fontanili si trovavano verosimilmente in Cortacia, e altri ancora nella vasta tenuta dei Beccuti, nella zona detta Vico Becono, non registrati in catasto poiché interni alla proprietà. Verso queste terre era forse diretta anche la bealera di Valle Morono, anch’essa dei Beccuti, menzionata agli inizi del Quattrocento e derivata dalla Dora a valle del ponte romano in pietra, che potrebbe aver sfruttato un tratto del Po morto. (2.9)

Nelle basse di Dora più prossime a Torino, il toponimo Fontana Gagliarda — attestato fin dal 1202 — sembra alludere a una sorgente e forse a un modesto rivo che serviva la fascia rivierasca omonima. Nel XV secolo compaiono inoltre le tracce di una bealera di San Giorgio e di un'altra detta di San Secondo, forse alimentata dalle acque di deposito di un avvallamento situato al centro del pianalto a nord della Fontana Gagliarda. Più a ovest, verso Vialbe, vi sono indizi di un fossal, e di una bealera che attraversava il territorio di Lucento, di cui si sono perdute le tracce, forse da ricondursi alla successiva bealera di Vialbe. (2.10)

Forme di agricoltura irrigua erano praticate anche a sud della Dora, dove il contado era solcato da corsi d'acqua di origine incerta, verosimilmente riconducibili ai ruscellamenti superficiali delle acque di risorgiva e agli scoli naturali che defluivano nel Po lungo la fascia rivierasca compresa tra ill Valentino e Millefonti. A questi si aggiungevano i fossi e le rogge provenienti dal Fossato Lungo, nonché, dall’inizio del Quattrocento, la bealera di Grugliasco e, in epoca non determinabile, dalla Cossola. Prati irrigui e bealere sono inoltre segnalati nella zona del Drosso, ma — come si è accennato — le conoscenze relative a quest’area rimangono più limitate.

Fig. 2.3 — Il disegno mostra il possibile assetto dell’Oltredora torinese ricostruito dal Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5 di Torino. Le irrigazioni più precoci si concentrano presso la regione di confluenza della Stura e della Dora, nell’area corrispondente ai quartieri Regio Parco e Barca, dove le sponde basse e la morfologia pianeggiante facilitavano l’estrazione delle acque. Il Vico Becono (attestato dal 1244) si collocava nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi; la chiesa di Santa Maria Maddalena, l’ospedale di San Lazzaro e il ponte romano in pietra si situavano nell’area delle vie Chivasso e Aosta. Le località dette Fontana Gagliarda (1202) e in Giudeo (1222) erano prossime all’incrocio fra corso Vigevano e via Cigna. Il Castellazzo di Vialbe (1150), e successivamente le cascine Bianchina e Scaravella, occupavano l’area delle torri di raffreddamento Teksid, nel Parco Dora. Il territorio di Aviglio corrispondeva alla parte occidentale del quartiere Vallette, verso Collegno.

Fonte: CDS - Soggetti e problemi di storia della zona nord-ovest di Torino,... cit.

... e nel Quattrocento

Solo nel XV secolo si verificarono le trasformazioni nel tessuto sociale e negli equilibri dell’élite urbana torinese favorevoli a nuovi investimenti, nel contesto della ripresa legata al ritorno stabile sotto il ducato di Savoia e al rafforzamento del ruolo istituzionale della città, dovuto all’insediamento del Consiglio Cismontano (1431) e dal ritorno dell’Università (1436). In questo periodo maturarono anche i cambiamenti nella proprietà fondiaria — alienazione e la trasformazione delle terre comuni, formazione di poderi più estesi, diffusione della mezzadria — che favorirono l’ammodernamento delle pratiche agricole, il passaggio a forme di coltivazione più remunerative e lo sviluppo della rete idraulica. (2.11)

A monte di Torino dinamiche più precoci anticiparono lo scavo di nuove canalizzazioni al XIV secolo, seppure destinate all’uso esclusivo dei territori comunali. La bealera di Rivoli è documentata dal 1310, mentre quella dei prati di Pianezza risale al 1328. Al 1336 si riferisce l'attestazione di una bealeria Collegii, che irrigava le terre signorili e comunitarie di Collegno. In quel territorio scorreva anche una non meglio precisata bealera Chusellis, per la quale sono documentati diritti di acquaggio nel 1333 e compravendite di ore d’acqua nel 1442. Derivata in epoca imprecisata a Collegno, forse anticipando la prima parte della Putea, essa sfociava nella Dora nella valle di Lucento, sconfinando in territorio torinese. (2.12) Tra le derivazioni più antiche va annoverata anche la bealera Cossola.

Nell’Oltredora, condizioni geomorfologiche sfavorevoli subordinavano la possibilità di nuove aperture alla soluzione delle dispute di confine con Collegno, condizione di sicurezza indispensabile per i Torinesi, i quali — per ragioni altimetriche — erano costretti a collocare le opere di presa al di fuori dei propri confini. Solo negli anni attorno alla metà del Quattrocento vengono infatti costruite la bealera Putea-Canale (1456) e le bealere di Lucento, la Vecchia (1460) e la Nuova (1464), derivate tutte nel territorio collegnese. (2.13)

È dunque il Quattrocento l’epoca alla quale risale la maggior parte delle canalizzazioni extraurbane: oltre a quelle già citate, la bealera di Grugliasco (1416), quella di Caselette e Alpignano (1439), la Barola (1480) e la bealera di Venaria (1498). Ai primi anni del Cinquecento appartengono invece la bealera di Orbassano e la Becchia, entrambe datate al 1507.

Occorre tuttavia sottolineare che le datazioni indicate, basate sui primi documenti disponibili, non sono di per sé probanti e vanno pertanto assunte con cautela: le prime attestazioni raramente sono titoli di concessione e presuppongono quindi un’origine anteriore, non determinabile con certezza. Inoltre, interventi apparentemente ex novo possono in realtà corrispondere a rifacimenti o riassetti di strutture preesistenti, talvolta note con altri nomi.

Analoga prudenza richiedono le menzioni isolate prive di altri riscontri, come il riferimento all’«antico alveo chiamato la Roija, ovvero bealera di Torino» nelle patenti di Ludovico I di Savoia del 24 aprile 1454 (v. scheda), o le fugaci occorrenze di generici viaductum o aqueductus, (2.14) citati magari quali termini di confine — ad esempio nella donazione del 1º dicembre 1221 relativa a un piccolo campo (runcum) «presso l’imbocco della bealera, confinante con la bealera stessa e con la via». (2.15) In simili casi, indizi in apparenza promettenti possono riflettere semplici errori di trascrizione, varianti terminologiche o antiche denominazioni locali oggi indecifrabili, e in mancanza di ulteriori elementi non restano che mere suggestioni.

Fig. 2.4 — La mappa restituisce l’assetto ormai definito della rete dei corsi d’acqua artificiali nell’Oltredora alla fine dell’età medievale, indicando in azzurro chiaro le principali rettifiche della Dora successive al Cinquecento.

Fonte: CDS - Mostra "Appoderamento e Bealere".

Le divagazioni dei fiumi

Occorre infine sottolineare come il sistema idraulico medievale si sia sviluppato in un contesto segnato da tracciati fluviali primitivi spesso differenti da quelli noti, caratterizzati da letti più ampi e ramificati e soggetti a frequenti divagazioni, in larga parte cancellate dagli interventi dell’uomo e dal susseguirsi di piene e inondazioni, come conferma l’uso, in alcune fonti, di aggettivi quali vetus o mortua.

Le ricostruzioni geomorfologiche indicano un marcato spostamento verso sud della Stura di Lanzo, con l'inglobamento del tratto terminale della Ceronda, mentre per il Po si riconoscono tracce di un antico corso occidentale richiamato dal toponimo Po morto. Anche la Dora Riparia, matrice originaria del sistema idraulico torinese, presentava una spiccata ramificazione e spostamenti d'alveo importanti, tra cui quello del tracciato attraversato dal ponte romano in pietra, divenuto inutile in seguito alla migrazione del fiume e demolito nel XIV secolo. (2.16)

Fig. 2.4 — Il disegno della Dora Riparia, benché redatto nei primi anni dell'Ottocento e relativo al tratto tra Rosta e Avigliana, mostra un'inalveazione ben più complessa e articolata di quella attuale. A quell'epoca la morfologia del fiume, non ancora rettificato, modificato e costretto negli angusti argini otto-novecenteschi, probabilmente non risultava troppo dissimile da quella torinese di epoca medievale.

Fonte: Saggio Idrografico del Piemonte di Giuseppe Teresio Michelotti..., Roma, 1803. (particolare)

note 2 _________________________________________

(2.1) Nel Torinese, lo sviluppo dell'alevamento riguardò soprattutto quello ovino, a fronte di una presenza bovina relativamente scarsa. Il consumo di carne di montone non derivava solo dalla comunità locale, ma anche dalle strutture di ospitalità ed accoglienza. Una quota significativa dei capi era, inoltre, esportata. Cfr: R. Comba, L'economia, in Storia di Torino Einaudi, Vol. II, Torino, 1997, pag. 122-124, e A. Barbero, Un’oligarchia urbana. Politica ed economia a Torino fra Tre e Quattrocento, Viella Ed., Roma, 1995, pp. 95-98.

(2.2) Cfr. A. Settia, Fisionomia urbanistica e inserimento nel territorio (secoli XI-XIII), in: G. Sergi (a cura di), "Storia di Torino", Vol. I, Torino, Einaudi, 1997, pagg. 814.

(2.3) Ivi.

(2.4) Ivi.

(2.5) Si consideri al proposito il consorzio formato attorno al 1382 per lo scavo di una bealera in Vanchiglia, a cui parteciparono vari membri della famiglia Borgesio, un della Rovere e il notaio Tommaso de Pertusio; oppure il ruolo dei Beccuti e degli Scaravelli nello scavo delle bealere di Lucento. Cfr. R. Comba, L'economia, cit. e A. Barbero, Un’oligarchia urbana, cit.(2.4) Si consideri al proposito il consorzio formato attorno al 1382 per lo scavo di una bealera in Vanchiglia, a cui parteciparono vari membri della famiglia Borgesio, un della Rovere e il notaio Tommaso de Pertusio; oppure il ruolo dei Beccuti e degli Scaravelli nello scavo delle bealere di Lucento. Cfr. R. Comba, L'economia, cit. e A. Barbero, Un’oligarchia urbana, cit.

(2.6) Nel 1325 il fitto annuo di sei ore settimanali d’acqua della bealera Colleasca ammontava a 4 grossi tornesi, mentre nel 1332 ne costava 6 per un solo giorno settimanale. Oppure, il reddito ottenuto da Ludovico d’Acaia per l’affitto di 50 giornate di prato passò da 1 fiorino e 5 grossi nel 1418 a 3 fiorini e 4 grossi nel 1420. Cfr. R. Comba, L'economia, cit. e A. Barbero, Un’oligarchia urbana, cit. Sull'argomento si veda anche C. Rotelli, Una campagna medievale. Storia agraria del Piemonte fra il 1250 e il 1450, Einaudi, Torino 1973.

(2.7) M. Biasin, V. De Luca, V. Rodriquez, è Con il beneplacito di quelli di Collegno: l’avvio dell’irrigazione del pianalto dell’Oltredora torinese, in «Quaderni del CDS», anno II, n. 3, 2003, pp. 5-60.

(2.8) Cfr. M. Biasin, V. De Luca, V. Rodriquez, è Con il beneplacito di quelli di Collegno... cit. e Soggetti e problemi di storia della zona nord-ovest di Torino fino al 1796: Lucento e Madonna di Campagna, a cura del Laboratorio di ricerca storica sulla periferia urbana della zona Nord-Ovest di Torino, Università degli studi di Torino - Facoltà di Scienze della Formazione, Torino 1997

(2.9) Cfr. M. Biasin, V. De Luca, V. Rodriquez, è Con il beneplacito di quelli di Collegno... cit.

(2.10) Idem.

(2.11) Idem.

(2.12) Idem. — La zona di Chusellos, (anche Zehirolos, o Jussellos) corrispondeva alla regione delle Vallette, sul confine tra Lucento e Collegno.

(2.12) Il consorzio di gestione rivendicava le Patenti di Amedeo VI di Savoia come atto di concessione della bealera, ma il documento in realtà non offre indicazioni univoche in merito. Con atto del 3 maggio 1464, Aleramo Beccuti, signore di Lucento, autorizzava l’ampliamento e l’allungamento della bealera Vecchia, sino ad allora limitata alla zona di Aviglio, a cavallo del confine tra Torino e Collegno. (ASCT, CS 2677) Lo scavo della bealera Nuova seguiva pochi anni dopo.

(2.13) Cfr. Soggetti e problemi di storia della zona nord-ovest di Torino,... cit.

(2.14) Cfr. A. Settia, Fisionomia urbanistica e inserimento nel territorio, cit, pagg. 814.

(2.15) Cfr. F. Cognasso, Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino, cit., p. 96, doc. 103.

(2.16) Cfr. Soggetti e problemi di storia della zona nord-ovest di Torino,... cit. in particolare il cap. 1.

3. Tra origini incerte e rivendicazioni della Città

Le due bealere medievali torinesi — la bealera Colleasca e la bealera Molendinorum — risalgono a epoche e circostanze di cui non si conservano testimonianze scritte. Sebbene il controllo delle acque rientrasse tra le prerogative feudali, la Città di Torino ha rivendicato per secoli la sovranità sulle acque “scorrenti” sul proprio territorio, appellandosi ad antichi diritti di libertà e privilegi imperiali. (3.1) In particolare, in mancanza di prove attendibili, essa ha sostenuto la remota origine della bealera Colleasca con un argomento di palese evidenza: quel canale semplicemente non poteva non esistere. Il territorio, infatti, non sarebbe certamente restato incolto, né privo di sistemi d’irrigazione, date le funzioni essenziali che essa svolgeva per l’agricoltura e per la vita della città fin dai tempi più antichi, talora ricondotti alla contessa Adelaide di Susa — ossia alla seconda metà dell’XI secolo — o addirittura a epoche precedenti. (3.2)

Per quanto simili argomentazioni costituissero dichiarazioni di principio formulate in contesti di contenzioso giuridico, più che con intenti storiografici, riflettono convinzioni profonde e radicate. In effetti, pur prive di un fondamento certo e destinate a restare nel campo delle ipotesi, non mancano di plausibilità logica e storica. E' infatti probabile che, fin dai primi secoli dopo il Mille, un canale convogliasse le acque della Dora verso Torino e il contado più prossimo, attraversando il territorio noto come Colleasca.

Purtroppo, prima del XIV secolo le fonti scritte non offrono un grande aiuto. La prima menzione medievale di un fossatum civitatis — di cui la colonia romana era priva, almeno inizialmente — risale al 1218. (3.3) Collocando lo scavo dei fossati difensivi in quegli anni, e ipotizzando che questi fossero, almeno in certi periodi, adacquati, ciò implicherebbe anche l’esistenza della bealera, poiché solo essa avrebbe potuto fornire l’acqua necessaria. Un'ulteriore traccia è costituita dalla concessione dell'11 luglio 1244, accordata alle monache di Santa Chiara di «un acquedotto per irrigare i beni del monastero situati presso il borgo di Colleasca» — verosimilmente allacciato alla bealera omonima nonostante la formulazione piuttosto generica dell'atto — di cui si tratterà meglio in seguito (vedi par. 4 e nota 4.9).

A ben vedere, qualora lo scavo del bealera fosse avvenuto in età comunale — tra il XII e il XIII secolo — l’assenza di atti di concessione potrebbe essere spiegata con l’autonomia della Città, che non avrebbe richiesto autorizzazioni formali. In assenza di attestazioni dirette, la sua apertura può essere verosimilmente collocata nel corso del XIII secolo, anche in relazione al più ampio contesto di crescita che caratterizza questa fase. In ogni caso, i diritti della Città sulle acque furono definitivamente riconosciuti con le Patenti del conte Amedeo VI di Savoia del 24 marzo 1360 e gli Statuti cittadini dello stesso anno (v. scheda).

Anche l’origine della bealera Molendinorum non è documentata, così come quella dei mulini. L’assenza di concessioni per l'acqua destinata a questi impianti si spiegherebbe tuttavia con la loro originaria appartenenza signorile — totale o parziale, a seconda dei periodi — fino al definitivo passaggio alla Città, avvenuto con le Lettere Patenti della duchessa Violante di Savoia del 21 giugno 1475. Considerazioni analoghe a quelle già esposte valgono anche per questo caso: la funzione annonaria e la produzione di farine rappresentavano un elemento cruciale e irrinunciabile per la sopravvivenza della città. Le prime attestazioni, di natura contabile, risalgono alla fine del Duecento, quando la bealera doveva già esistere da tempo. (3.4)

Sul borgo di S. Donato e Colleasca

Colleasca era il nome medievale del vasto territorio che si estendeva da Torino verso Collegno, delimitato a nord dalla Dora e a sud dalla via di Francia. Il toponimo, derivato dalla «viam Coleascham quam itur Collegium» — l’antica strada che da Torino conduceva a Collegno —, indicava un percorso alternativo, forse più diretto, rispetto alla principale, detta anche via Romea. Per estensione, il nome era esteso anche alla porta di quella città rivolta verso Torino, attraversata dalla strada stessa, alla bealera e al borgo fuori la Porta Segusina. G. Casalis attribuisce la prima menzione della strada a un atto di vendita del 7 novembre 1193, relativo a una «pecia una terrae quae jacet in territorio Taurini inter viam Romeam et via Colleascam. (a) Nella deliberazione consigliare torinese del 7 gennaio 1392, per la nomina di quattro nuovi 'campari' (guardie campestri), la sua estensione è indicata «dal ponte del Po fino a Putei Strate (Pozzo Strada) verso la Dora».

Il «Burgus Sancti Donati»

Torino, piccola città rurale, non conobbe l'intenso sviluppo borghigiano di altri centri dell'Italia settentrionale, basato su insediamenti di una certa consistenza demografica, con mercati di medio raggio e significative funzioni produttive, artigianali e urbane. Tra i nuclei foranei torinesi, il più rilevante era il «burgus Sancti Donati», noto anche come «burgus Coleasche», «suburbius Porte Secusine», «burgus Taurini», o semplicemente «burgus», sottintendendo che fosse il più importante, il borgo per antonomasia. (aa)

La sua formazione è collegata al transito di persone e merci lungo la via di Francia, principale ragion d’essere della stessa Torino. Situato «foris et prope muros civitatis» - all’angolo sudoccidentale delle fortificazioni, dove in seguito fu edificato il mastio della cittadella - il borgo aveva origini strettamente legate all'abbazia di San Solutore Maggiore, centro religioso e potente proprietario terriero. (b) Le prime attestazioni di un agglomerato urbano denominato «della Colleasca» risalgono al XII secolo, con le cessioni dei terreni abbaziali su cui sorsero i primi edifici attorno alla chiesa di San Donato. (c) La prima menzione specifica di un «burgo Sancti Donati» compare nel 1171, in un contratto con cui l’abate Niccolò concedeva in censo una piccola pezza di terra «iusta domo ecclesie Sancti Donati»; altre attestazioni seguiranno, sempre nel quadro delle operazioni fondiarie benedettine. (d)

Le principali notizie sul borgo si devono a L. Cibrario, secondo cui:

«Volgendo a mezzodì, e seguitando il corso delle mura a ponente, incontravasi a diritta della strada di Rivoli il borgo di S. Donato e di Colleasca, che protendevasi verso il Martinetto, ed era formato d’una sola strada che chiudevasi con una porta. Eranvi in quel borgo la chiesa di San Donato, la chiesa e lo spedale di San Cristoforo dell’ordine degli Umiliati, la chiesa di San Bernardo di Mentone, (e) soggetta al preposto di Montegiove (Gran S. Bernardo). In quel borgo si tennero in alcun tempo le donne mondane». (f)

È oggetto di discussione se «S. Donato» e «Colleasca» costituissero un unico agglomerato o due insediamenti distinti. Un elemento utile si trova nell’Ordinato del 24 novembre 1333, che disponeva la fortificazione delle porte «del borgo di San Donato e Colleasca» (g). Non è tuttavia da escludere che il doppio appellativo rifletta la fusione di due nuclei originariamente indipendenti, confluiti in seguito in un unico suburbio di maggiori dimensioni.

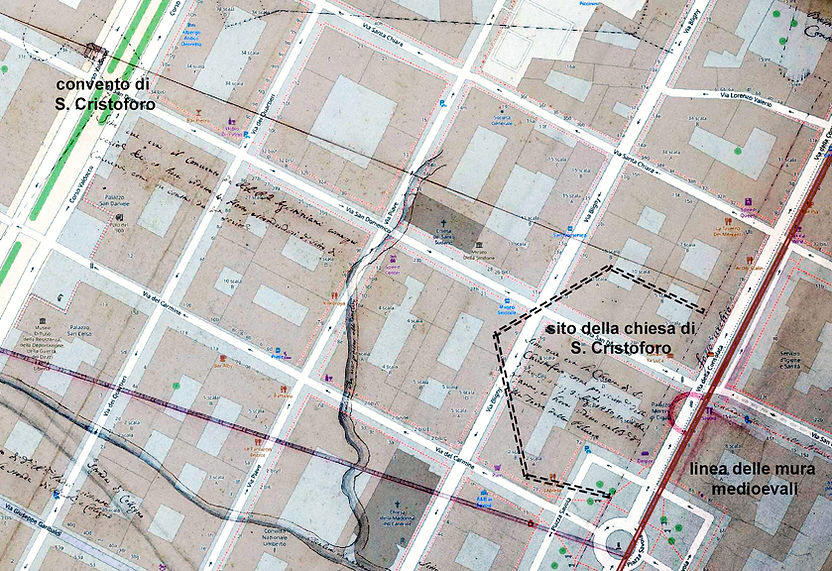

3.1 Luigi Cibrario, nell'ipotetica rico-struzione della Torino del 1335, colloca il borgo di San Donato e Colleasca fuori la porta Segusina, «a diritta della strada di Rivoli», ovvero tra questa e la Dora. Il suburbio ospitava le maggiori chiese e i conventi extraurbani sulla direttrice di Francia. Il Cibrario non precisa i con-fini del borgo, osservando soltanto che era «formato d’una sola strada che chiu-devasi con una porta». È possibile che alcuni edifici religiosi si trovassero nei pressi, ma al di fuori dell'agglomerato. La sovrapposizione cartografica colloca l'area tra i corsi Palestro e Regina Margherita e le vie della Consolata e Garibaldi. È importante sottolineare che ricostruzioni di questo tipo restano con-getturali, poichè si basano sulla paziente e meticolosa interpretazione e ricompo-sizione di frammenti documentali, ma non su dati oggettivi, ritrovamenti ar-cheologici o su effettive basi cartografi-che. Inevitabilmente soggette a margini di errore, simili ricostruzioni offrono una visione d’insieme, ma hanno valore topografico indicativo. A questo propo-

.jpg)

sito, è interessante notare che il Cibrario tracciava qui un perimetro urbano di epoca medievale più ridotto di quello romano, un'ipotesi che in seguito egli stesso abbandonò.

Un nodo strategico tra accoglienza e commercio

L’esistenza del borgo era motivata soprattutto da ragioni di passaggio e commerciali. La sua formazione, alla fine del XII secolo, coincise con l’inserimento dell’itinerario torinese della via Francigena tra le rotte della nascente rivoluzione commerciale europea. Per i mercanti astigiani e genovesi – tra i primi italiani a frequentare le celebri fiere della Champagne – il percorso valsusino rappresentava la via più diretta per l’Europa centro-settentrionale. Il sobborgo si trovò così in una posizione strategica, fuori la porta urbica occidentale e alla convergenza delle strade provenienti dalla Valle di Susa: sia quelle sulla sponda destra della Dora, che passavano alternativamente per Rivoli, Collegno, Grugliasco o Beinasco, sia quella sulla sponda sinistra, che attraversava Pianezza e guadava in qualche punto il fiume. (Cfr. Guadi sulla Dora)

L'agglomerato era formato da semplici edifici rurali, quali «tecta», «domuncule» e «airali», intercalati da coltivi, orti, frutteti e discariche, attraversato da un capo all’altro dalla strada di Collegno, frequentemente allagata e danneggiata dalle esondazioni della bealera che la correva al suo fianco. Vi trovavano spazio attività commerciali, accanto a importanti istituzioni religiose e di assistenza. Un ruolo cruciale spettava agli ospedali, che offrivano ospitalità e assistenza a viandanti e pellegrini e, grazie a consistenti dotazioni patrimoniali, assicuravano cibo, alloggio, protezione e sostegno a orfani, vedove, poveri, disabili ed emarginati. Pur fornendo anche cure sanitarie, la loro missione principale rimaneva di natura caritativa e sociale. (h)

Le strutture e gli esercizi di natura commerciale e laica erano anch’essi finalizzati al flusso di viaggiatori e merci: negozi di vario genere, fornai, calzolai, barbieri e cerusici, bordelli, taverne, mescite e alloggiamenti integravano quelli torinesi, contribuendo a tenere fuori dalla città funzioni e persone potenzialmente fonte di disturbo. (i) La prostituzione era così diffusa che gli Statuti del 1360 vietarono alle «meretrici» di esercitare nel borgo. Anche le botteghe artigiane e i servizi — innanzitutto quelli che richiedevano ampie superfici — erano rivolti principalmente ai trasporti e ai transiti: numerosi dovevano essere gli stallaggi, i magazzini e i depositi, oltre alle botteghe di fabbri, maniscalchi, sellai e carradori. Non si hanno invece notizie di attività manifatturiere volte alla trasformazione delle merci in transito, a conferma della vocazione dell'abitato come luogo di passaggio e servizio piuttosto che di produzione.

.jpg)

3.2 La mappatura ottocentesca del borgo di S. Donato, riferita al 1416 e realizzata da Pietro Bagetti, differisce da quella del Cibrario per l'aggiunta delle chiese di S. Agostino e di S. Rolandino, del convento di S. Valeriano e dell'oratorio di S. Nico-la, omettendo però la chiesa di S. Dona-to. I principali edifici religiosi del «fau-bourg de la porte Susine» si distribui-scono lungo le strade di Rivoli e di Col-legno. Proiettato sull'attuale stradario torinese, l'insediamento si collocherebbe tra corso Palestro e piazza Statuto.

Le funzioni difensive

Sebbene manchino informazioni precise su confini ed estensione, è certo che l'insediamento si trovasse in prossimità della porta Segusina. Era chiuso da un'unica porta rivolta a ovest, verso Pozzo Strada, (m) edificata con deliberazione del Consiglio del 23 novembre 1333 «per la custodia del borgo». L'opera rientrava in un più ampio piano di rafforzamento delle difese cittadine, (n) e potrebbe aver sostituito un ponte o un accesso preesistenti, oppure essere stata realizzata contestualmente allo scavo di un fossato attorno al suburbio stesso.

La presenza di una porta di accesso suggerisce l'esistenza di una fortificazione. Tuttavia, il fatto che fosse l'unica desta qualche perplessità, immaginando le difficoltà facilmente causate dal transito di persone, carri e animali provenienti da direzioni opposte, costretti a utilizzare lo stesso varco. Soprattutto se si considera che l'apertura di un secondo passaggio non avrebbe comportato particolari ostacoli. Tuttavia, una tale configurazione trova spiegazione se l’insediamento fosse stato circondato da un fossato, collegato senza soluzione di continuità a quello cittadino.

Il disegno di una linea di difensa continua e coerente che includesse anche il borgo, trova diverse conferme. Gli Ordinati del 14 aprile 1339 menzionano un «fossatum burgi Taurini» collegato a quelli torinesi «e ad altri». Ulteriori riscontri provengono da una compravendita del 19 dicembre 1218, relativa a «un campo situato vicino al fossato della città di Torino, confinante con il fossato del borgo e la via di Sant'Andrea», (o) e dalla cessione del 1223, da parte dell'Abate di San Solutore, della metà di una casa e di un terreno adiacenti «al fossato di Borgo San Donato». (p) L'ipotesi della continuità delle trincee è avvalorata dalla partecipazione del Monastero alle spese per lo scavo di nuove linee di difesa perimetrali di Torino. (q) Un’ulteriore traccia emerge dal verbale del Consiglio del 31 dicembre 1387, relativo al taglio abusivo di alberi avvenuto sulla sponda della bealera Colleasca «accanto al campo di San Solutore Maggiore... lungo la riva dei fossati del borgo di San Donato.

Le funzioni del borgo di San Donato e Colleasca mostrano un'integrazione con Torino che non si limitava all'assistenza ai pellegrini e al traffico commerciale. Il ruolo strategico-militare lo qualificava infatti come un'estensione organica della città, e spiega forse perché la Porta Colleasca sia stata talvolta erroneamente annoverata tra le porte torinesi medievali.

Fig. 3.3 Il disegno mostra le proprietà dei frati Umiliati nei pressi della Porta Segusina. Dopo il loro allontanamento, avvenuto nel 1427, i beni furono divisi tra gli Eremitani di Sant'Agostino e le monache di S. Chiara. Pur essendo redatto nel 1708 da Antonio Bertola, il disegno colloca con precisione il convento, la chiesa e l’ospedale di San Cristoforo – tutte proprietà dell'Ordine e tra le maggiori istituzioni religiose fuori la Porta Segusina

Fonte: AST, Sez. Riunite, (particolare)

(cliccare sull'immagine per andare all'originale).

.jpg)

3.4 L'ingrandimento del disegno, proiettato sull'odierna mappa stradale di Torino, mostra l'ubicazione degli edifici di San Cristoforo in relazione all'alveo della bealera Colleasca, alle strade di Collegno e Rivoli, alla porta urbica occidentale e alla cinta muraria. Il convento sorgeva all'incrocio tra via San Domenico e c.so Valdocco, mentre la chiesa e l'ospedale erano situati sull'asse di via San Domenico, nel perimetro delimitato dalle attuali vie Bligny, Santa Chiara, della Consolata e del Carmine.

Il borgo scomparve durante l'occupazione francese del 1536, e la stessa sorte toccò agli altri edifici e insediamenti situati fuori le mura, compresi quelli religiosi. L'abbattimento pose probabilmente termine a un lento declino già in atto, e faceva parte di un più ampio progetto di rafforzamento e ammodernamento delle fortificazioni. Le nuove strategie militari basate sulle armi da fuoco richiedevano infatti ampi spazi liberi davanti alle mura, privi di ostacoli che potessero interferire con il tiro delle artiglierie o offrire riparo agli assalitori. In questo contesto, furono demoliti anche l'abbazia di San Solutore Maggiore e le vestigia della romanità sopravvissute fino a quel momento. (r) Di tali testimonianze — il monastero, il borgo e l'antico assetto territoriale medievale — non ci è giunta alcuna traccia materiale.

note __________________________________________

(a) Cfr. Casalis, Goffredo, Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, Vol. 5, G. Maspero e G. Marzorati, Torino, 1839, p. 343.

(aa) Cfr. M.T. Bonardi, Canali e macchine idrauliche nel paesaggio suburbano, in "Acque, ruote e mulini a Torino, vol. 1, a cura di Giuseppe Bracco, Torino, Archivio storico della Città di Torino, 1988. pag. 108.

(b) L'abbazia di San Solutore Maggiore fu fondata dal vescovo Gesone tra il X e l'XI secolo sulle rovine di una precedente chiesa dedicata ai santi martiri protettori della città, Solutore, Avventore e Ottavio, ottenendo dignità abbaziale alla fine del XIII secolo.

(c) La chiesa di San Donato è elencata per la prima volta tra i beni di San Solutore nel 1118. Inoltre, viene menzionata nuovamente in un contratto del 1126, con cui l'Abate cede in enfiteusi un sedime con edificio e cortile situato non lontano dalla chiesa. Cfr. P. Cancian, L’abbazia torinese di S. Solutore: origini, rapporti, sviluppi patrimoniali, in: "Bollettino storico-bibliografico subalpino", CIII (2005), pp. 325-400.

(d) Nel 1196 l’abate Gualfredo concesse in censo una pezza di terra con casa, cortile e pertinenze nei pressi della Porta Segusina. Nel corso del XIII secolo il Borgo San Donato è citato in vari atti di accensamento o vendita: a volte si trattava di pezze di terra vuote, altre volte di edifici. Nel 1222 l’abate Pietro acquistò una confinante col fossato del comune di Torino, e l'anno successivo la metà di una casa e le sue pertinenze, confinanti col fossato di Borgo San Donato. Cfr. P Cancian, L’abbazia torinese di S. Solutore, Op.cit. Nel 1182, inoltre, si ha notizia di una pezza di terra con casa situata «in via Colleasca». Cfr. R. Bordone, Vita economica del Duecento, op. cit., p. 754.

(e) La località è situata sul lago di Annecy, in Alta Savoia.

(f) Cfr. L. Cibrario, Storia di Torino, vol. II, A. Fontana Editore, Torino, 1846, p. 24. — Il borgo ospitava forse anche le chiese suburbane di San Pancrazio, Sant’Augustino, di San Francesco (poi di Santa Chiara) e l’oratorio di San Nicola, collocate tutte fuori la Porta Segusina. Cfr. A. Settia, Fisionomia urbanistica e inserimento nel territorio, op. cit. p. 812. — Sempre a ridosso della porta urbica occidentale, F. Pingone indica la presenza del cenobio di San Rolandino e «il tempio del Sepolcro di Gerusalemme, abitato da coloro che portavano come insegna la croce rossa», situato però situato a Pozzo Strada, quindi a una distanza sensibilmente maggiore da Torino. Cfr. F. Pingone, Augusta Taurinorum, 1577. — G. Donna D’Olderico ritiene che, in origine, il nome del borgo fosse di San Bernardo, in riferimento al priorato e alla casa ospitaliera dipendenti dall’Ospizio del Gran San Bernardo. La denominazione di borgo San Donato sarebbe poi prevalsa, in virtù della buona fama della confraternita omonima titolare di numerose proprietà nell’area e dedita all’assistenza a poveri e ammalati. Va tuttavia osservato che, pur considerando attendibili le fonti a cui attinge, l’interpretazione che ne dà l'autore non sembra altrettanto convincente. Cfr. G. Donna D’Olderico, Nota introduttiva all’opuscolo di L. Cibrario dedicato agli Ospedali di Torino nel XIV secolo del 1836, ristampato nel 1963 negli "Annali dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino e della Società Storica delle valli di Lanzo", p.11.

(g) Cfr. ASCT, Libri Consiliorum, vol. II, pp. 49. Altre citazioni si trovano alle pagg. 99 e 193.

(h) L'ospedale di San Cristoforo, ad esempio, possedeva complessivamente 265 giornate di terra, di cui 93 nella regione Colleasca. Oltre a numerose vigne e airali e a sei case, deteneva anche il diritto di riscossione dei canoni di affitto in natura — vino, grano e segala — su varie proprietà a Torino e Collegno. Cfr. G. Donna D’Olderico, Nota introduttiva all’opuscolo di L. Cibrario, op. cit. p. 9.

(i) I Consegnamenti catastali trecenteschi non registrano vere e proprie strutture alberghiere all'interno di Torino, ma soltanto i pochi letti denunciati da qualche contribuente. Cfr. R. Bordone, Vita economica del Duecento, op. cit. p. 764.

(l) Tuttavia, nel 1412 il Comune decise di dedicare una casa ad postribulum, in seguito alla creazione dell'Università e alla venuta degli studenti. Cfr. R. Comba, Apetitus libidinis coherceatur. Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte tardomedievale, in "Studi Storici", XXVII (1986), pp. 568 segg.

(m) Cfr. M.T. Bonardi, Canali e macchine idrauliche nel paesaggio suburbano, cit. p. 119. — Nell'ipotesi che il borgo avesse un unica porta rivolta verso Pozzo Strada e l’ospedale del Santo Sepolcro, andrebbe forse riconsiderata la posizione del bivio che separava le strade di Rivoli e Collegno. Il bivio, anziché a ridosso della porta urbica (come suggeriscono alcune ricostruzioni storiche, fig. 3.2) andrebbe collocato più ad ovest, fuori della porta del borgo, corrispondendo così alle furcas de Puteo Strate, da cui si per l'appunto diramavano la via Colleasca e la via Romeria. Tale configurazione risulterebbe coerente con la natura commerciale, ospedaliera e di transito del borgo stesso.

(n) Cfr. ASCT, Libri Consiliorum, vol. II, pp. 93.

(o) Cfr. F. Cognasso, Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino, Tip. Baravalle e Falconieri, 1912, Pinerolo, p. 86.

(p) Cfr. P. Cancian, L’abbazia torinese di S. Solutore, cit. p. 39. — Circa la presenza di fossati attorno ai borghi fuori le mura cfr. anche: A. Settia, Fisionomia urbanistica e inserimento nel territorio, cit. p. 789, nota 8.

(q) Cfr. A. Settia, Fisionomia urbanistica e inserimento nel territorio, cit. p. 789.

(r) A questo proposito, F. Pingone narra: «Quattro sobborghi sono stati rasi al suolo: uno presso la Porta Secusina, dove si trovava il cenobio di San Rolandino; il tempio del Sepolcro di Gerusalemme, abitato da coloro che portavano come insegna la croce rossa; il tempio di San Bernardo; il monastero di Sant'Agostino; il cenobio di San Solutore, della Legione Tebea dell'Ordine di San Benedetto; e quello di San Valeriano Abate». (Cfr. F. Pingone, Augusta Taurinorum, Torino, 1577, p. 77). Nei quattro sobborghi attorno alla città complessivamente andarono distrutte tredici antichissime chiese e vari altri antichi edifici.

note 3 __________________________________________

(3.1) Cfr. Diplomi imperiali concessi da Enrico IV nel 1111, confermati da Enrico V nel 1116 e ancora da Lotario III nel 1136. Cfr. ASCT, CS 1 e CS 2212 cart. 129 — Nei privilegi imperiali del 30 giugno 1116 si ordinava genericamente che «nessun vescovo, duca, marchese, conte, visconte, gastaldo o persona grande o piccola osi turbare, molestare o privare i cittadini torinesi della giustizia e dei diritti a loro concessi», sotto pena di cento libbre d’oro, da pagarsi per metà Camera imperiale e l’altra parte ai Torinesi. Cfr. F. Cognasso, Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino, Tip. Baravalle e Falconieri, 1912, Pinerolo, pag. 7, doc. 22.

(3.2) Cfr. ASCT, CS 1854 — A tal prposito sono eloquenti dichiarazioni quali «E' provato da antichissimo tempo la Città di Torino esser stata, ed esser in quiete, e pacifico possesso della Bealera Pellerina ‘sij Colleasca e Fossato longo, et de suoi bochetti, rippaggij, argini e fossali». (Anno 1488, ASCT, CS 1845) oppure «La Città, Cittadini, e particolari essere in antichissimo, ed immemorial uso, e il giusto, e pacifico possesso di tutte le acque, talmente che non v’è memoria d'uomo, né di scritture in contrario, e si può probabilmente dire, ed assicurare, che tale uso, e possesso abbia avuto principio con la medesima Città, e Particolari suddetti, e poiché non si trova, che mai dette acque siano state d’altri, che della città, e particolari suddetti; il che quando eziandio non vi fosse altro, a forza il giusto titolo, e causa» (Anno 1629, ASCT, CS 1972). E' interessante osservare che, a ulteriore riprova, nel 1839, la Commissione Pernigotti ritenne sufficiente un'osservazione quasi identica — «si ha fondato argomento per credere che l'origine sia remotissima e di molto anteriore all'epoca che la Città di Torino fosse compresa nei domini dei Conti di Savoia» — per riconoscerne ufficialmente i diritti vantati sul canale proveniente dalla Pellerina e su quelli collegati. — Tra le raccolte storico-giuridiche sul tema, cfr. ASCT, CS 1845 e AST, Sez. Riunite, Camera dei Conti, Piemonte, Feudalità, Articolo 766 - Atti di visita e titoli riguardanti acque, bealere, mulini e canali, Paragrafo 2 - Titoli riguardanti le derivazioni d'acqua dalla Dora, m. 2.

(3.3) Risale al 1218 la menzione di un campo iuxta fossatum civitatis. Cfr. (Storia di Torino Einaudi, vol 1, p. 788-789.

(3.4) Cfr. Acque ruote e mulini a Torino, cit, saggi vari.

4. Il luogo di presa

Molto della bealera Colleasca rimane incerto. Non si hanno informazioni attendibili sul periodo di costruzione, né sul luogo di presa, né sulle caratteristiche. Le prime attestazioni documentali suggeriscono uno scavo anteriore al XIV secolo, anticipabile forse al secolo precedente, in concomitanza con lo scavo del fossato attorno le mura, come verrà discusso più avanti. In ogni caso, la conformazione del territorio lascia ipotizzare un tracciato non troppo diverso da quello della canalizzazione derivata in seguito dalla Pellerina, all'interno dei confini torinesi, e diretta verso la città.

Anche le ipotesi sulla collocazione dell'imbocco sono condizionate da fattori idro-morfologici. La presa doveva trovarsi infatti almeno un miglio a monte della città, in un punto sufficientemente elevato da permettere alle acque di superare il dislivello tra il letto del fiume e il pianalto di Torino. Pur considerando le conoscenze incomplete sul corso storico della Dora e gli effetti delle modifiche d’alveo succedutesi nel tempo, è verosimile che la bealera avesse origine in un'area che dall’attuale parco della Pellerina si estende verso il confine con Collegno: ragioni di sicurezza e di controllo rendono infatti improbabile una captazione delle acque fuori dal comune. (4.1)

Ficca Pellerina o ficca Colleasca?

In via preliminare, è importante osservare che non si hanno notizie di una ficha Colleasche, ed è probabile che una traversa fluviale con questo nome non sia mai esistita. (4.2) Quella che con ogni probabilità rappresenta la prima menzione dell'origine la bealera Colleasca, contenuta in una concessione d'acqua del 1321, attesta genericamente l'esistenza di una «ficha Magne Durie posita, iuxta Bichocham». (4.3) La presenza di un solo sbarramento sul corso della Dora non richiedeva ulteriori indicazioni, se non il riferimento a una bicocha, una postazione di guardia collocata a sorveglianza di un guado, parte di un sistema di avvistamento extraurbano di ampio raggio. (4.4) L. Cibrario descrive queste strutture come «guardiole di legno, erette sopra gli alberi, o innalzate su pali e cinte d'un fosso, il tutto a fine di specular da lunge i moti del nemico, de' quali con segni di bandiere, di fumo o di fuoco davano ragguaglio le vedette esterne alle interne. Due bicoche s'alzavano sempre al guado della Pellegrina in riva a Dora (verso Altessano) e ne' prati di Vanchiglia». (4.5)

Le citazioni di una ficha Pelerine diventano frequenti dalla seconda metà del Trecento. Il toponimo "Pellerina" si ritiene derivi dalla contrazione di "Pellegrina", con evidente riferimento ai viaggiatori con fini religiosi. (4.6) Le menzioni della prima metà del secolo non riguardano ancora l'area nota oggi con questo nome — allora chiamata Valdoc e forse al Choo — ma un guado sulla Dora verosimilmente preferito dai viandanti diretti verso Roma, la Terra Santa o Santiago di Compostela. Coerentemente con la funzione svolta, la bicocha Pelerine sorgeva sulla sponda destra della Dora, in territorio Taurini ubi dicitur ad Motam, cioè su una collinetta, o comunque in posizione sopraelevata ai margini del territorio torinese. (4.7)

Sotto il profilo idraulico, è probabile che la derivazione avvenisse in modo molto semplice, favorita spontaneamente da una divagazione secondaria del fiume o da una posizione d’ansa, più adatta alla captazione dell’acqua rispetto a un tratto rettilineo. Non sappiamo se a sbarrare il fiume fosse una palizzata in legno o un rudimentale "invito", formato soltanto da un allineamento di massi, come ipotizzato per la bealera Cossola. Una soluzione di questo tipo, leggera e "instabile", diversa da una traversa fluviale vera e propria, non avrebbe richiesto molta manutenzione o riparazioni impegnative, di cui infatti restano poche tracce nei primi anni degli Ordinati. Portate d'acqua più consistenti — dovute a precipitazioni più abbondanti e a minori prelievi a monte — avrebbero in ogni caso consentito la derivazione anche con modeste opere di presa.

Il luogo di imbocco più plausibile è alla fine dell’odierno corso Appio Claudio, dove aveva inizio il canale della Pellerina. Tuttavia, sebbene meno probabile, non è da escludere una posizione più a monte, all'estremo confine occidentale torinese, nell’area delle cascine Mineur e Cascinotto, dove la strada della Pellerina piega bruscamente in strada della Berlia. Una derivazione ancora più arretrata, presso l’attuale cascina Ferraris, sarebbe stata possibile solo se allora l’area fosse rientrata nella giurisdizione torinese. (fig. 4.1)

4.1 Ipotesi del luogo di imbocco della ficha Pellerine. Il punto A, sicuramente il più probabile, corrisponde allo sbarramento del canale della Pellerina ancora esistente; il punto B segnala una possibile posizione a monte nei pressi delle cascine Mineur e Cascinotto; il punto C rappresenta un’ulteriore ipotesi a ovest nelle vicinanze della cascina Ferraris

Un'ipotesi non confermata

In passato, gli storici — forse saggiamente, data la scarsità delle fonti — hanno evitato di pronunciarsi sull'origine e sul tracciato della bealera Colleasca. Recentemente è stata formulata l'ipotesi che prendesse questo nome una canalizzazione autonoma e indipendente da quella proveniente dalla Pellerina, e precisamente un antico ramo della bealera Cossola che, proveniente da Collegno, avrebbe attraversato l'intero pianalto occidentale fino a raggiungere il territorio a sud-ovest di Torino. (4.8)

Questa interpretazione si basa su due elementi. Il primo è la concessione fatta dalla Città di Torino alle monache di Santa Chiara, datata 11 luglio 1244, di «un acquedotto per irrigare i beni del monastero situati presso il borgo di Colleasca», in un luogo difficilmente raggiungibile dalle acque della Pellerina. Il secondo elemento è la presenza nella cartografia del XVIII secolo di un ramo della bealera Cossola chiamato Colleasca, compatibile con le funzioni irrigue descritte. Tuttavia, queste evidenze non sembrano sufficienti a confermare l’ipotesi, (4.9) né a contraddire l’interpretazione, condivisa e supportata dalla documentazione, secondo cui la «Bealerie Coleasche, che si dipartiva dalla ficha Magne Durie, situata presso la bichocha, verso Torino, e il Fossatum longum» fosse la sola canalizzazione medievale della città.

L'assegnazione di due diversi nomi alla stessa canalizzazione può apparire contraddittoria, ma non deve sorprendere, trattandosi di un fenomeno non certo inusuale. "Bealera Colleasca" rappresenta il nome più antico, legato all'appellativo medievale del territorio e del borgo attraversati, mentre "bealera Pellerina" si afferma nella seconda metà del XIV secolo, risultando dunque più recente. Si può supporre che i due idronimi designassero tratti diversi della medesima derivazione, oppure — come spesso accade in ambito geografico — che il nome di un particolare si sia esteso poi al tutto, dal luogo di presa all'intero corso d'acqua. In ogni caso, nelle fonti trecentesche i due termini risultano spesso usati come sinonimi, e la continuità idraulica tra la ficca Pellerina e la bealera Colleasca trova numerose conferme. (4.10)

D’altra parte, a partire dal XV secolo, il nuovo nome di “bealera del Martinetto” iniziò a sostituire l’antica denominazione. La scomparsa del borgo Colleasca accelerò il processo; tuttavia l’appellativo originario non fu completamente abbandonato, se ancora fin oltre il Seicento la canalizzazione è talora citata come «bealera Colleasca, ossia del Martinetto» (4.10)

note 4 __________________________________________

(4.1) Sotto questa condizione, la collocazione della presa della bealera a Collegno sembra possibile solo dopo il 1262, anno in cui Torino riscattò il castello e il «luogo di Collegno» dagli eredi di Aimerico de Crusinaldo. Cfr. Soggetti e problemi di storia della zona nord-ovest di Torino fino al 1796: Lucento e Madonna di Campagna, a cura del Laboratorio di ricerca storica sulla periferia urbana della zona Nord-Ovest di Torino, Università degli studi di Torino - Facoltà di Scienze della Formazione, Torino 1997, p. 33 e segg.

(4.2) Le menzioni di una ficha Coleasche contenute in alcune verbalizzazioni degli Ordinati tardo trecenteschi si riferiscono senza dubbio alla "ficca Pellerina".

(4.3) Cfr. ASCT, CS 1869 — Il termine latino Duria indicava genericamente un corso d'acqua. La Magne Durie, designava la "Grande Dora", ossia la Dora Riparia, distinguendola così dalle canalizzazioni minori e in particolare dalla Doira che attraversava la città seguendo l'antico decumano maximo.